Hélène Cixous Alice Cherki/Frantz Fanon portrait fin

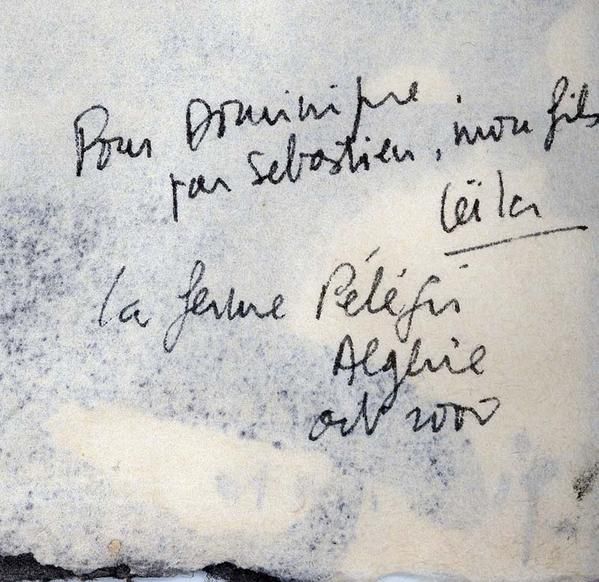

Mais cette volonté de Fanon d'appliquer son expérience d'un moment de l'Histoire à une réflexion sur l'universalité et les causes réelles des violences réflexives échappait sans doute aux intellectuels de gauche français de qui on aurait pu attendre dans ce contexte un intérêt pour cette analyse. Ils ne semblaient pas en effet s'intéresser ni à ce moment-là ni après aux témoignages de ce que vivaient dans leur corps les Algériens ni même aux terreurs balbutiées des jeunes appelés. Tous ceux qui ont lu bien des années plus tard les récits réunis par Jean-Luc Einaudi dans son livre La Ferme Ameziane ont été frappés par la honte et les silences à peine rompus au travers desquels se font ces “ aveux ” d'un corps qui n'a aucun moyen de s'absoudre de son désarroi par le cri ou une quelconque gestuelle.

Peut-être est-ce cette conscience lucide et visionnaire tout autant dans sa pratique médicale que dans le champ de son écriture qui va mener Fanon à dire de lui-même à cette époque : “ Je vais trop vite, (… ) et j'ai peur de me retrouver seul ”. Cette modernité dans la pensée et dans l'action il continuera de les appliquer en préconisant dans un de ses articles “ l'ouverture des portes des services psychiatriques, ‘ open door ’ déjà pratiqué dans les pays anglo- saxons. ” Il avait à ce moment également travaillé à mettre en place “ l'hospitalisation de jour ”. “ C'est là, à l'intersection des combats politiques, des innovations psychiatriques et des connivences amicales, (… ) que Fanon écrira, outre des articles et des conférences, L'An V de la révolution algérienne ”, livre qui paraîtra chez Maspéro en 1959.

“ Dans cet écrit, Fanon ne mentionne aucune des grandes déclarations, chartes et autres démonstrations de dirigeants. Il relate des manifestations simples et courantes de la vie quotidienne concernant non pas une élite mais le petit peuple. Il s'appuie sur son expérience à Blida, ses contacts avec les malades, leurs familles, les infirmiers, les militants locaux, et aussi sur son travail à Tunis, où il est amené à rencontrer de nombreux combattants et réfugiés algériens, traumatisés ou pas, venus des villes et des montagnes. Les récits de ces militants, réfugiés et malades venus de différents coins de l'Algérie en guerre sont une des sources essentielles de ce livre.”

Frantz Fanon Portrait

On a déjà vu combien Fanon se sentait proche de l'Afrique avec sa participation au Premier Congrès des Ecrivains et Artistes noirs ainsi qu'aux développements et débats de Présence africaine fondée en 1947 par Alioune Diop. A partir de 1958 il y effectue de nombreux séjours durant lesquels il “ se fait le chantre de la solidarité africaine ” et se lance “ à corps perdu dans la réalisation de cette unité panafricaine ”. Cette façon d'ouvrir le champ de la révolution algérienne à toute l'Afrique est l'affirmation d'un destin commun à inventer respectant les particularismes “ des peuples construisant une nation ”, au large d'une ségrégation souvent évoquée entre Nègres esclaves et Algériens colonisés. Et à l'inverse elle exclut l'idée de combat pour “ la négritude ” ce qui en reviendrait à un monde clos sur lui‑même. Ici encore tout est mouvement et mise en acte créatrice d'un possible ouvert et néanmoins singulier.

“ … l'inévitable passage par la violence… ”

Après sa participation à Tunis en janvier 1960 à la Deuxième Conférence des pays africains naît entre autres de son intervention un texte intitulé Pourquoi avons-nous choisi la violence ? qui préfigure le développement de la symbolique de la violence des Damnés de la Terre. Il projette d'ailleurs en cette année 1960 le plan d'un livre qu'il abandonnera qui aurait été intitulé Alger-Le Cap et qu'il propose à François Maspero. Se sachant atteint de leucémie dès décembre 1960 il entreprend avec la méthode qu'il a toujours utilisée celle de la dictée de rédiger ce qui sera son dernier manuscrit.

Dans son esprit, ce livre est en partie une réponse au besoin “ d'une telle réflexion en Afrique et en Algérie ”, et plus largement “ dans les milieux politiques du Tiers-Monde ”. La demande acceptée d'une préface à Jean-Paul Sartre qui “ partageait avec lui l'espoir ou l'exigence d'une autre relation des hommes entre eux ”, et sa rencontre avec celui-ci et avec Simone de Beauvoir seront une “ ultime reconnaissance aussi de la part de quelqu'un qui avait profondément marqué son trajet intellectuel depuis ses vingt ans ”.

Dans son esprit, ce livre est en partie une réponse au besoin “ d'une telle réflexion en Afrique et en Algérie ”, et plus largement “ dans les milieux politiques du Tiers-Monde ”. La demande acceptée d'une préface à Jean-Paul Sartre qui “ partageait avec lui l'espoir ou l'exigence d'une autre relation des hommes entre eux ”, et sa rencontre avec celui-ci et avec Simone de Beauvoir seront une “ ultime reconnaissance aussi de la part de quelqu'un qui avait profondément marqué son trajet intellectuel depuis ses vingt ans ”.

Fanon, à travers ce texte nous met en face de l'inévitable passage par la violence personnelle d'abord et peut-être - la question reste posée à ceux qui s'avouent l'échec des mouvements non-violents - par la violence collective. Démarche de la pensée qui reste dans l'inachèvement par la force des choses. Les Damnés de la Terre parus chez Maspéro en novembre 1961 seront interdits dès leur parution comme plusieurs des livres de Fanon et d'autres écrivains à cette époque confirmant ainsi que nous n'étions pas encore prêts de transformer nos interdits en inter-dits.

“ De même que dans Peau noire, masques blancs, il écrit à partir du corps, mais à corps perdu au sens propre comme au sens figuré. Et cette écriture soutient l'intensité du contenu des cinq chapitres qui composent le livre. (… ) Fanon ne s'arrête plus seulement à la description de la situation coloniale, même s'il la reprend encore plus fermement que dans L'An V. Il analyse la décolonisation “ qui doit porter sur l'être ”, “ être une décolonisation de l'être ”.

Les Damnés de la Terre - Frantz Fanon Portrait

La théorie de Fanon à laquelle nous sommes bien obligés de souscrire si nous voulons tenir compte et de l'authenticité de nos expériences vécues et de l'observation d'un monde où nous évoluons, en état constant de “ violence soft ”, est que la “ décolonisation de l'être ” ne peut se faire sans violence, compte tenu de la violence que secrètent les sociétés et les différentes formes de pouvoirs. Cela concerne la situation coloniale, mais il en va probablement de même pour toute forme d'aliénation, individuelle ou collective.

Aliénation qui nous renvoie toujours au corps car le plus souvent dans une situation de contrainte et d'humiliation seul le corps peut exprimer son refus “ par une tension permanente ”. La question “ où passe la violence du colonisé ? ” peut être élargie par exemple à celle du choix ou du non-choix pour nous-mêmes colonisés par les concepts de la société de consommation et aux actes de ruptures qui en résultent.

Ce sont des formes de violence indirecte qui ont le plus souvent dans le monde occidental pris la place de celles des conflits et des contraintes exercées par les religions les coutumes archaïques et les oppressions diverses. Mais l'absence de choix réel de société pour un individu en est une tout aussi destructrice par la marginalité sans issue qu'elle finit par provoquer.

“ Aujourd'hui, nul ne peut échapper au constat que ce sont les sociétés qui secrètent la violence, même si elles la dénoncent, et cette dénonciation les rend encore plus violentes. ”

Frantz Fanon Portrait

Les parti pris de Fanon à ce sujet ont paru à beaucoup de ses amis à la fois incompréhensibles et exagérés le classant du côté des apologistes de la violence. La plupart d'entre eux n'ont pas admis la théorie selon laquelle la décolonisation de l'être serait un “ temps de ‘ désordre absolu ”. Sa réflexion sur les similitudes entre l'état du colonisé et celui du malade mental tous deux exclus des rapports humains et sociaux auxquels chaque être libre peut normalement prétendre en arrive à la conclusion du “ non-langage ” excluant toute possibilité de communication autre que celle souvent “ brute ” voire brutale du corps.

Mais Fanon qui en tant que Noir a eu à affronter les insultes raciales sait de quoi il parle lorsqu'il dit que “ la haine ne saurait constituer un programme ”. Etant entendu qu'elle n'est destinée qu'à un temps précis de la prise de conscience de soi et à être dépassée. Il insiste notamment sur ce qu'il pensait être le rôle de tout véritable révolutionnaire “ ouvrir l'esprit, l'éveiller, le mettre au monde, ‘ inventer des âmes…”

Fanon se réfère toujours en raison de la période précise où il vit qui est celle de la décolonisation des pays d'Afrique à des sociétés où les individus ont été colonisés ou réduits à l'état d'êtres inférieurs. “ Mais il prolonge cette analyse au-delà de la situation coloniale, car pour lui toute société qui n'ouvre pas à ses membres - surtout les plus déshérités - un espace de parole non dévalué est violente, et cette violence qui les exclut appelle la violence pour conquérir le pouvoir de s'exprimer.” Cette référence à la parole reconnue et à une non‑hiérarchisation des langages utilisés pour se dire renvoie dans notre univers citadin de la m odernité au dialogue devenu impossible entre ceux des espaces périphériques dont la langue est de plus en plus orale et métissée et ceux qui occupent la place privilégiée à l'intérieur de la cité où la langue dite classique est considérée comme unique véhicule de la culture.

odernité au dialogue devenu impossible entre ceux des espaces périphériques dont la langue est de plus en plus orale et métissée et ceux qui occupent la place privilégiée à l'intérieur de la cité où la langue dite classique est considérée comme unique véhicule de la culture.

En fait, cette réalité du dominant-dominé que les sociétés occidentales avaient exportée au loin se retrouve désormais enclose à l'intérieur de leurs murs et il n'est pas étonnant que Les Damnés de la Terre aient été un livre phare pour les Noirs américains des années soixante. Ceux qui faisaient partie des deux mouvements les plus importants de cette époque, les Black Panthers et le Black Power étaient confrontés également à la réappropriation de la violence tournée jusqu'ici contre eux et au moyen de s'en servir pour se construire. “ Cette violence est utilisée de façon mesurée comme autodéfense, puis comme revalorisation.”

Quant à la société du spectacle dans laquelle nous vivons et élaborons nos propres mises en scènes intimes pour résorber cet excès d'insupportables tragédies quotidiennes s'y côtoient comme des continents à la dérive et s'y frôlent les plus grands impensés des violences et des aliénations ancestrales qui nous manient telles des marionnettes au-dessus d'une scène où nous ne mettrions jamais pied à terre. Cette sensation d'être suspendus hors de son corps‑même d'être manipulé par des forces inconnues d'être agi à sa place est ce qui arrive à chacun de ceux qui n'a pu faire le choix de ce qu'il veut être en rupture avec ce qui le nie. Peut-être notre chance est-elle aujourd'hui de ne pouvoir fuir cette civilisation métisse qui est venue à nous avec les premiers ouvriers immigrés il y a une quarantaine d'années et qui est devenue la nôtre.

C'est elle qui est en train de nous entraîner malgré nous à penser cet impensable et à inventer une langue pour le retracer. Ceux qui ont fait le choix de l'écriture comme médiateur  entre la cruauté d'un monde qui leur demeure étranger et les rejette de toute façon et la violence qui en eux demeure génératrice de vie de mouvement, de passion créatrice en devenir peuvent sans doute faire également leur cette affirmation : “ L'écriture devient la scène où réinscrire le drame de son rapport au monde. ”

entre la cruauté d'un monde qui leur demeure étranger et les rejette de toute façon et la violence qui en eux demeure génératrice de vie de mouvement, de passion créatrice en devenir peuvent sans doute faire également leur cette affirmation : “ L'écriture devient la scène où réinscrire le drame de son rapport au monde. ”

Cette langue dont nous avons besoin aujourd'hui “ truffée d'images issues du corps et des sensations ” pour nous dire multiples Fanon en pressentait et en inventait il y a quarante ans certains rythmes que celles et ceux qui ont vécu comme moi un métissage culturel au cours de leur enfance et de leur adolescence reconnaissent. A nous désormais pour qui l'origine n'est qu'un terrain vague infini entre ici et ailleurs de tenter de répondre à la question posée par Alice Cherki à la fin de son livre : “ Comment déconstruire une langue et la faire vibrer autrement ? ”

Image du Magazine Fumigène 2007

“ S'ouvre ainsi la liberté qu'une langue en affecte une autre et qu'elles acquièrent finalement toutes les deux le même statut, celui de ne jamais pouvoir vraiment dire l'origine. ”

Frantz Fanon Portrait

e buée d'un bistrot, à vos murmures endormis au creux de vos draps complices des poussières de soleil passant par la fenêtre entrouverte...

e buée d'un bistrot, à vos murmures endormis au creux de vos draps complices des poussières de soleil passant par la fenêtre entrouverte...

re illustrateur préféré que vous connaissez et on vous invite à faire un détour pour zyeuter ses images vous

en prendrez plein les mirettes ! Alors ne loupez pas cette occase d'être émerveillés c'est pas si courant...

re illustrateur préféré que vous connaissez et on vous invite à faire un détour pour zyeuter ses images vous

en prendrez plein les mirettes ! Alors ne loupez pas cette occase d'être émerveillés c'est pas si courant...

ur des absinthes ”.

ur des absinthes ”.

n, pour mériter un jour de vivre en hommes libres. ”

n, pour mériter un jour de vivre en hommes libres. ”

sage le plus fort de sens des

sage le plus fort de sens des

dans l'espoir de la dépasser, aussi bien pour l'homme noir que pour l'homme blanc. ”

dans l'espoir de la dépasser, aussi bien pour l'homme noir que pour l'homme blanc. ”

intensité par rapport au personnage androgyne de la mère ”.

intensité par rapport au personnage androgyne de la mère ”.

ser de la plaine natale.

ser de la plaine natale.